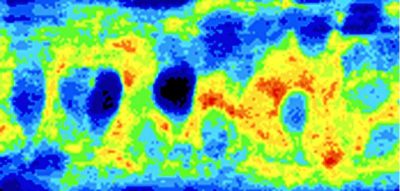

SLA-immaagine: cellule altamente degradative (scure) nel midollo spinale sono state identificate come motoneuroni. Crediti: Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics.

Perché la SLA impedisce il movimento del corpo? Il peso nascosto che segna il destino dei motoneuroni.

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA), comunemente nota come morbo di Lou Gehrig, ha a lungo lasciato perplessi i neuroscienziati a causa della sua inarrestabile progressione, della mortalità universale e dell’assenza di trattamenti efficaci, nonostante oltre 150 anni di approfondite ricerche scientifiche. Al centro del mistero c’è il motivo per cui la SLA attacca selettivamente i motoneuroni, cellule nervose altamente specializzate responsabili del controllo dei movimenti muscolari, risparmiando altre popolazioni neuronali. Questo interrogativo continua a mettere alla prova i ricercatori, ostacolando i progressi terapeutici e sottolineando la necessità di nuovi approcci investigativi.

La SLA è tra le malattie neurologiche più complesse: inesorabilmente progressiva, universalmente fatale e senza cura nemmeno dopo oltre un secolo e mezzo di ricerca. Nonostante i numerosi progressi, rimane una domanda fondamentale senza risposta: perché i motoneuroni, le cellule che controllano il movimento del corpo, degenerano mentre altri vengono risparmiati?

In uno studio pubblicato su Nature Communications, Kazuhide Asakawa e colleghi hanno utilizzato l’imaging a risoluzione di singole cellule in pesci zebra trasparenti per dimostrare che i grandi motoneuroni spinali che generano forti movimenti del corpo e sono più vulnerabili nella SLA, operano sotto un carico costante e intrinseco di degradazione di proteine e organelli.

Questi neuroni mantengono elevati livelli basali di autofagia, attività del proteasoma e risposta proteica non ripiegata, il che suggerisce una continua lotta per mantenere il controllo della qualità delle proteine.

Le osservazioni del team rivelano che i grandi motoneuroni spinali, deputati a generare potenti movimenti corporei e particolarmente sensibili alla patologia SLA, sopportano un carico intrinseco e continuo legato alla degradazione di proteine e organelli. Questi neuroni mostrano costantemente un’elevata attività basale in tre vie cellulari critiche: autofagia, degradazione mediata dal proteasoma e risposta proteica non ripiegata. Insieme, questi meccanismi costituiscono le principali modalità cellulari per mantenere il controllo di qualità di proteine e organelli, suggerendo che i grandi motoneuroni siano costantemente impegnati nella gestione di un esteso stress proteostatico.

L’autofagia comporta il sequestro e la degradazione lisosomiale di organelli danneggiati e proteine mal ripiegate, mentre l’attività del proteasoma facilita la degradazione di proteine ubiquitinate che altrimenti potrebbero aggregarsi e compromettere la funzione cellulare. La risposta proteica non ripiegata è innescata dallo stress del reticolo endoplasmatico (ER), innescando una reazione molecolare volta a ripristinare il corretto ripiegamento proteico. Un’elevata attività basale in questi sistemi indica uno stato metabolico in cui i motoneuroni operano al limite della loro capacità di degradazione in condizioni fisiologiche normali.

È importante sottolineare che il team ha scoperto che questo carico è ulteriormente amplificato dalla perdita di TDP-43, una proteina la cui disfunzione è associata alla maggior parte dei casi di SLA. Inizialmente, l’accelerazione della degradazione cellulare sembra avere una funzione protettiva, favorendo la crescita assonale. Ma col tempo, questa risposta allo stress accentuata può essere sopraffatta, portando alla degenerazione selettiva che caratterizza la SLA.

Intrecciato a questo profilo di stress intrinseco è il ruolo di TDP-43, la proteina legante DNA/RNA che si è affermata come un fattore chiave nella patologia della SLA. La compromissione funzionale o la perdita della proteina TDP-43 aggrava drasticamente il carico di degradazione. I ricercatori hanno scoperto che l’accelerazione nella fase iniziale del turnover di proteine e organelli, indotta dalla disfunzione di TDP-43, supporta inizialmente la crescita assonale e la plasticità neuronale, indicando una risposta cellulare compensatoria volta a mantenere la funzione dei motoneuroni sotto stress.

Tuttavia, questa risposta adattativa è un’arma a doppio taglio. Nel tempo, l’iperattivazione persistente delle vie di degradazione sovrasta l’omeostasi cellulare,accelerando processi patologici che culminano nella degenerazione neuronale selettiva. Questo modello di esaurimento fa luce sul motivo per cui una notevole sollecitazione proteostatica precede la perdita di motoneuroni, in linea con le osservazioni cliniche di progressivo declino funzionale nei pazienti con SLA.

Questo lavoro non solo chiarisce le basi cellulari della selettività dei motoneuroni nella SLA, ma arricchisce anche il più ampio panorama della ricerca sulle malattie neurodegenerative, in cui la disfunzione del controllo di qualità delle proteine è un tema ricorrente. Individuando le vulnerabilità intrinseche dei sottotipi neuronali in base alle loro caratteristiche biologiche e morfologiche, lo studio offre un quadro più approfondito per comprendere e potenzialmente ritardare la neurodegenerazione.

I risultati spingono a riconsiderare il modo in cui le risposte allo stress cellulare vengono gestite all’interno dei grandi neuroni e la loro correlazione con l’insorgenza e la progressione della malattia. L’aumento dell’attività di degradazione basale suggerisce un perpetuo tentativo cellulare di contrastare l’accumulo di stress proteotossico, ma rivela anche il sottile margine tra adattamento e fallimento. Comprendere dove si colloca questa soglia nei motoneuroni potrebbe essere fondamentale per sviluppare interventi che preservino l’integrità neuronale prima che si verifichi un danno irreversibile.

Questo studio arricchisce la ricerca sulla SLA collegando la biologia cellulare dei motoneuroni alla loro specifica traiettoria patologica. L’interazione tra dimensioni cellulari, richieste metaboliche e percorsi di risposta allo stre

ss delinea una narrazione meccanicistica che spiega perché questi neuroni soccombono preferenzialmente. Inoltre, l’identificazione del ruolo di TDP-43 nell’amplificazione dello stress da degradazione intrinseca consolida il suo status di principale responsabile molecolare, incoraggiando ulteriori ricerche su come proteggerne o ripristinarne la funzione.

Chiarire queste complesse relazioni cellulari, il Dott. Asakawa e colleghi forniscono una spiegazione convincente per osservazioni cliniche e risultati sperimentali di lunga data. Il loro lavoro offre un barlume di speranza per il futuro sviluppo terapeutico, suggerendo che la riduzione del carico proteostatico sui neuroni vulnerabili potrebbe rallentare, arrestare o persino invertire la marcia inarrestabile della SLA.

In sintesi, la scoperta che i grandi motoneuroni spinali operano naturalmente in condizioni di elevata degradazione – e che la perdita di TDP-43 aggrava questo stress, culminando nella morte cellulare – rappresenta un progresso fondamentale nella fisiopatologia della SLA. Questo studio non solo risolve tasselli chiave del puzzle della SLA, ma getta anche le basi per terapie neuroprotettive innovative che agiscono sulle vulnerabilità cellulari intrinseche prima che la manifestazione della malattia diventi irreversibile.

Leggi anche:SLA: svelati i meccanismi che determinano l’accumulo assonale di TDP-43

“I nostri risultati suggeriscono che le dimensioni sostanziali e la richiesta metabolica dei grandi motoneuroni impongono un carico di degradazione costante“, ha affermato il Dott. Kazuhide Asakawa, autore principale e ricercatore principale presso il National Institute of Genetics. “Questa pressione intrinseca aiuta a spiegare perché questi neuroni sono i primi a degenerare nella SLA e indica la possibilità di ridurre il carico di degradazione come potenziale strategia terapeutica“.

Lo studio non solo fornisce prove dirette dello stress proteostatico legato alle dimensioni delle cellule nei neuroni vulnerabili, ma offre anche nuove intuizioni su un vecchio enigma della medicina: perché la SLA colpisce incessantemente i motoneuroni e rimane così difficile da curare.

Fonte: bioengineer