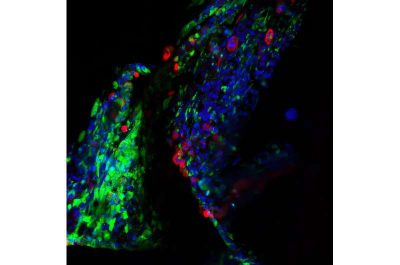

SARS-CoV-2-immagine al microscopio di cellule epiteliali umane (blu) infette da SARS-CoV-2 (rosso), che mostra il virus che si diffonde da una cellula all’altra. Crediti: Laura Martin-Sancho

A febbraio 2025, la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), l’agente eziologico del COVID-19, ha infettato oltre 777 milioni di persone in tutto il mondo e causato oltre 7 milioni di decessi secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Negli ultimi 21 anni, altri coronavirus hanno causato epidemie zoonotiche di gravi malattie respiratorie virali nella popolazione umana. Tra queste, SARS-CoV-1, segnalata per la prima volta nel 2003 e che ha causato oltre 8.000 infezioni con un tasso di mortalità del 9,5%, e MERS, segnalata inizialmente nel 2012 e responsabile di oltre 2.500 infezioni con un tasso di mortalità del 34,4%.

Quattro anni dopo la dichiarazione della pandemia di SARS-CoV-2, e nonostante le terapie e i vaccini disponibili, il virus rimane ancora una minaccia per la salute globale a causa dell’esitazione vaccinale, della limitata distribuzione dei vaccini in alcune aree demografiche e dell’ondata di varianti con maggiore evasione immunitaria, idoneità replicativa e trasmissione. Chiarire le interazioni ospite-patogeno che sono fondamentali per la replicazione di SARS-CoV-2 può facilitare la comprensione della biologia di SARS-CoV-2 e lo sviluppo di antivirali diretti all’ospite che potrebbero beneficiare di attività ad ampio spettro e ridotta resistenza virale.

Nonostante vaccini e trattamenti, SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, continua a rappresentare una minaccia per la salute globale, a causa delle nuove varianti e della sua capacità di dirottare le cellule umane in modi ancora non completamente compresi. Ora, gli scienziati dello Scripps Research hanno individuato decine di proteine umane di cui il SARS-CoV-2 ha bisogno per completare il suo intero ciclo vitale, dall’ingresso in una cellula alla replicazione e al rilascio di nuove particelle virali.

Pubblicati su PLOS Biology, questi risultati potrebbero aprire la strada a nuove strategie farmacologiche che prendono di mira le nostre proteine anziché il virus stesso, portando potenzialmente a nuovi trattamenti efficaci contro SARS-CoV-2 e altri coronavirus, anche se i patogeni continuano a evolversi.

Per scoprire su quali proteine umane si basa il SARS-CoV-2, il team di ricerca ha utilizzato una tecnica chiamata screening genomico a piccoli RNA interferenti (siRNA). Questo metodo può inibire individualmente i geni umani nelle cellule naturalmente suscettibili al SARS-CoV-2, rivelando quali proteine il virus necessita per replicarsi.

Il team ha scoperto 32 proteine essenziali per le fasi iniziali dell’infezione, 27 proteine che il virus utilizza in seguito, nonché percorsi cellulari che sfrutta, alcuni già noti e altri scoperti di recente.

“Fin dall’inizio della pandemia, il nostro laboratorio si è concentrato a lungo sugli antivirali che prendono di mira il SARS-CoV-2, ma questo lavoro sottolinea l’importanza di passare alla comprensione del modo in cui il virus interagisce con l’ospite“, afferma Sumit Chanda, Professore di immunologia e microbiologia presso Scripps Research e coautore senior dello studio.

“Identificando le proteine umane su cui si basano i coronavirus, possiamo ora pensare allo sviluppo della prossima generazione di terapie pan-coronavirus, trattamenti che potrebbero essere efficaci non solo contro l’attuale SARS-CoV-2, ma anche contro un futuro SARS-CoV-3. Poiché queste strategie prendono di mira l’ospite, è anche meno probabile che vengano compromesse da mutazioni virali e resistenza ai farmaci“.

Tra le proteine identificate, due sono emerse come bersagli farmacologici particolarmente promettenti. La prima, il perlecano, è una grande proteina costellata di catene di zuccheri presente nella matrice extracellulare, la rete di supporto che circonda e organizza le nostre cellule. Il team di ricerca ha scoperto che la proteina spike del SARS-CoV-2 può agganciarsi direttamente alle catene di zuccheri del perlecano, aiutando il virus ad attaccarsi e a penetrare nelle cellule umane. Bloccare questa interazione potrebbe impedire all’infezione di prendere piede.

“Il perlecan potrebbe agire quasi come un co-recettore per il virus“, afferma la co-autrice senior Laura Martin-Sancho, ex ricercatrice presso Scripps Research e ora Prof.ssa associata di virologia molecolare all’Imperial College di Londra. “Se riusciamo a individuare questa interazione, potremmo essere in grado di bloccare l’infezione all’ingresso”.

La seconda proteina, Baculoviral IAP Repeat Containing 2 (BIRC2), fa parte di un percorso di infiammazione cellulare. In colture di cellule umane e in topi infettati da SARS-CoV-2, composti farmacologici noti come mimetici dei secondi attivatori delle caspasi derivati dai mitocondri (Smac) – originariamente sviluppati per innescare la morte cellulare nel cancro e per “risvegliare” l’HIV dormiente in modo che possa essere preso di mira dalla terapia – hanno inibito con successo BIRC2, riducendo drasticamente i livelli virali in un modello animale.

“Con BIRC2, la cosa davvero sorprendente è che il nostro laboratorio lavorava da anni con mimetici di Smac nella ricerca sull’HIV“, aggiunge Chanda. “Vederli improvvisamente mostrare attività antivirale contro SARS-CoV-2 è stata una grande sorpresa”.

È importante sottolineare che il team ha testato le stesse proteine umane contro altri tre coronavirus: SARS-CoV-1, MERS-CoV e un coronavirus stagionale. Delle 47 proteine testate, 17 sono state utilizzate in modo coerente da tutti e tre i virus, comprese le proteine che aiutano i virus a fondersi con le cellule, a replicarsi e a uscire per infettare nuove cellule.

Ciò suggerisce che il blocco delle proteine umane da cui dipendono i virus potrebbe costituire la base di farmaci efficaci contro i coronavirus pandemici passati, presenti e potenzialmente futuri. Poiché gli antivirali diretti all’ospite prendono di mira le proteine umane piuttosto che quelle virali, è meno probabile che vengano compromessi dal rapido tasso di mutazione del virus.

Leggi anche:Quattro modi in cui SARS-CoV-2 ha cambiato la virologia: lezioni dal virus più sequenziato di tutti i tempi

Spiegano gli autori:

“Definire il sottoinsieme di fattori cellulari che regolano la replicazione di SARS-CoV-2 può fornire informazioni cruciali sulla patogenesi virale e identificare i target per terapie antivirali mirate all’ospite. Sebbene diversi screening genetici abbiano precedentemente segnalato fattori di dipendenza dall’ospite per SARS-CoV-2, la maggior parte di questi approcci si basava sull’utilizzo di librerie CRISPR su scala genomica, orientate alla scoperta di proteine dell’ospite che influenzano le fasi precoci della replicazione virale. Per identificare i fattori dell’ospite coinvolti durante l’intero ciclo infettivo di SARS-CoV-2, abbiamo condotto uno screening di siRNA su scala genomica. I dati risultanti sono stati integrati con screening funzionali pubblicati e dati proteomici per rivelare (i) percorsi comuni identificati in tutti i set di dati OMIC, tra cui la regolazione della segnalazione Wnt e delle giunzioni comunicanti, (ii) percorsi identificati in modo univoco in questo screening, tra cui l’ossidazione del NADH, o (iii) percorsi supportati da questo screening e dai dati proteomici ma non dagli screening funzionali pubblicati, tra cui la produzione di arachionato e la segnalazione MAPK. I fattori provirali identificati sono stati mappati nel ciclo infettivo di SARS-CoV-2, includendo rispettivamente 32 proteine che sono state determinate per influenzare la replicazione virale e 27 che hanno un impatto sulle fasi avanzate dell’infezione. Inoltre, un sottoinsieme di proteine è stato testato su altri coronavirus, rivelando un sottoinsieme di fattori provirali che sono stati conservati nel SARS-CoV-2 pandemico, nel SARS-CoV-1 e nel MERS-CoV epidemici e nel coronavirus stagionale OC43-CoV. Ulteriori studi hanno evidenziato il ruolo del proteoglicano eparan solfato perlecano nell’ingresso virale di SARS-CoV-2 e hanno scoperto che l’inibizione del pathway non canonico NF-kB attraverso il targeting di BIRC2 limita la replicazione di SARS-CoV-2 sia in vitro che in vivo. Questi studi forniscono informazioni cruciali sul panorama delle interazioni virus-ospite che guidano la replicazione di SARS-CoV-2, nonché preziosi bersagli per antivirali diretti all’ospite”.

“Se avessimo a disposizione in anticipo questi antivirali, potremmo impiegarli tempestivamente in caso di una futura epidemia di coronavirus“, sottolinea Chanda. “Questo ci garantirebbe una barriera più elevata alla resistenza e la possibilità di bloccare più virus con un’unica terapia“.

Successivamente, i ricercatori intendono verificare se le stesse proteine ospiti siano utilizzate anche da altri patogeni respiratori come l’influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV). Continueranno inoltre a testare la sicurezza e l’efficacia di composti promettenti in studi futuri.

Fonte: PLOS Biology